中高年からの食事制限はアルツハイマー病を加速する可能性があると研究発表

世界初の研究開発

東京医科歯科大学の研究グループは、生きた脳において神経細胞のオートファジーを観察する技術を世界で初めて開発し、アルツハイマー病におけるオートファジーの新たな役割を解明した。

これらの研究成果は、国際科学誌 Scientific Reports(サイエンティフィック レポーツ)に、2015年7月14日、オンライン版で発表された。

脳とオートファジーの関係

神経変性疾患は、細胞の内外に異常タンパク質が蓄積することが特徴。アルツハイマー病では、細胞外にベータアミロイドと呼ばれる異常タンパク質が沈着し、細胞内にタウタンパク質が凝集する神経原線維変化が起こる。

異常タンパク質を除去する細胞機構の1つに、細胞が持つ自食機能「オートファジー」がある。オートファジーには、一定レベルで働く基礎的オートファジーとカロリー制限などで活性化する誘導性オートファジーがあり、誘導性オートファジーが脳以外の組織で大きな役割を果たすことは知られていた。

しかし、脳組織での誘導性オートファジーの働きについては、神経変性疾患における異常タンパク質の凝集を除き、症状を改善するとの報告がなされる一方で、存在を認められないとする説もあり、これまで未解明であった。

飢餓により誘導されるオートファジー

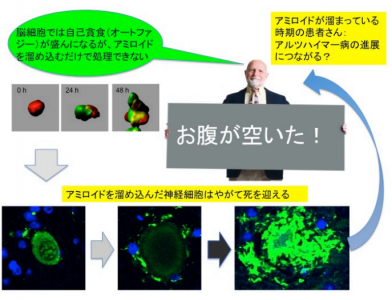

今回の研究では、『神経細胞における誘導性オートファジーの有無』を明らかにすることを目的とし、生きたマウスの脳内部を「2光子顕微鏡」で観察する方法を開発、脳における飢餓誘導性オートファジーが、神経細胞に存在することを証明した。

一方、アルツハイマー病におけるオートファジーの活性化は、細胞内部でのベータアミロイドの分解処理には不十分であり、むしろ細胞内にベータアミロイドが蓄積して細胞膨張をともなう細胞死につながる可能性が示唆された。

したがって、脳内で細胞外のベータアミロイド濃度がある程度高ま

った後に、カロリー制限によってオートファジーを過度に活性化させることは、アルツハイマー病を悪化させるリスクが高いことが、同研究により認められた。さらにアルツハイマー病においては、オートファジーが機能不全に陥っている可能性も疑われるという。

過度な食事制限は危険!

これらの結果から、カロリー制限による過度なオートファジーの促進は、アルツハイマー病にとって決してよい効果とはならないことが示唆された。今後、食習慣による認知症予防や治療を考えていく上で、「食欲」の扱いが重要なポイントとなっていくかもしれない。

▼認知症・MCIの早期発見と予防は

▼外部リンク

>東京医科歯科大学 プレスリリース

- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」

- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!

- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?

- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント

- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア

- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催

- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・

- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。

- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい

- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら

- 認知症は予防できるの?

- 認知症の種類とその詳細はこちら