「補聴器をつけることに対する意識」アンケート調査レポート

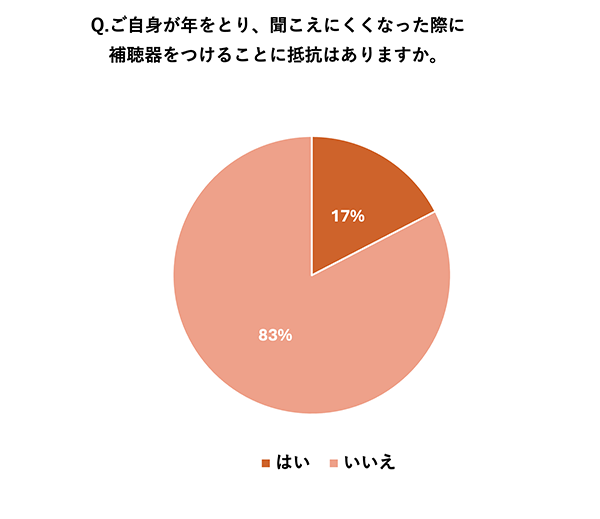

「補聴器を着けることに抵抗がない」若者が約83%

世界トップクラスのシェアをもつデンマークの補聴器メーカー、GNヒアリングの日本法人GNヒアリングジャパン株式会社(神奈川県横浜市)は、3月3日の耳の日に合わせて「難聴・補聴器利用に関するアンケート調査」を実施しました。

GNヒアリングジャパンが展開している「リサウンド」は補聴器をしているのを忘れてしまうほど自然であることを目指しており、今後着ける可能性がある若者の意見にも目を向け、シニアと若者の意識の差を調査したものです。首都圏在住の若年層男女500名および首都圏在住で難聴を感じている60歳以上のシニア層男女500名を対象に調査は行われました。

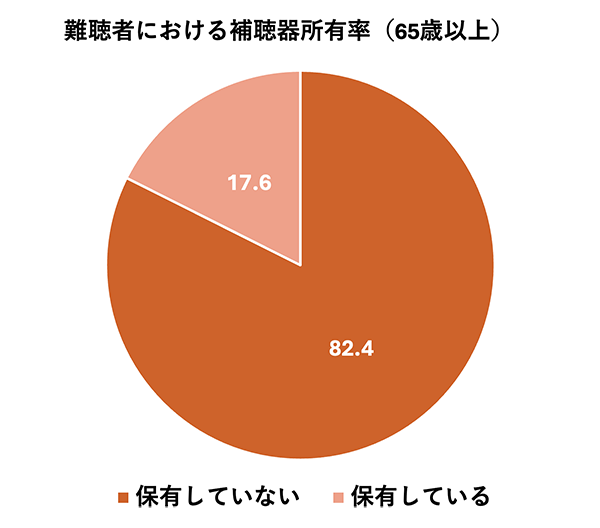

調査の結果、難聴を感じている65歳以上のシニア層の補聴器所有率が約18%*に対し、若年層に「将来難聴になったら補聴器を着けることに抵抗はあるか?」と質問したところ83%が「いいえ」と回答したことから、シニアと若年層の間で補聴器に対するギャップがあることが分かりました。

調査概要

・年代/調査人数

シニア:難聴を自覚している60代以上の男女 500名

若者 :15歳〜35歳の男女 500名

・エリア:首都圏在住

・調査期間:2025年1月31日(金)〜2月4日(火)

・調査方法:インターネット調査

調査サマリー

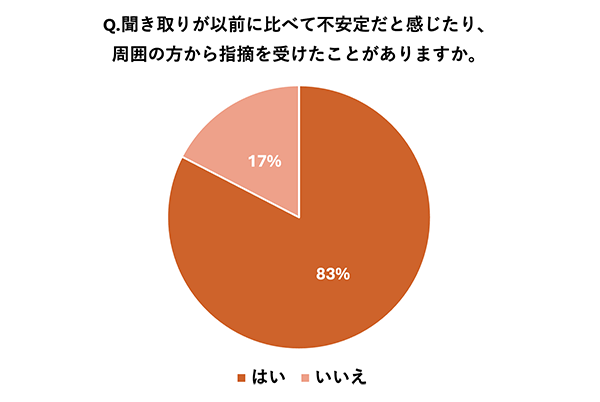

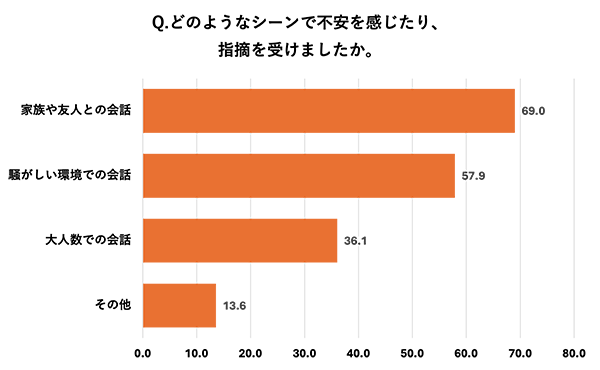

・Topics1:難聴を自覚したきっかけは「家族や友人との会話」と回答した方が約7割

・Topics2:難聴を感じているシニアの補聴器所有率は約18%に対し、将来補聴器をつけたいと回答した若年層は83%

・Topics3:補聴器はかっこ悪いものではない!若年層が持つ補聴器のイメージとのギャップが発覚

・Topics4:聴力を取り戻すことで生まれる変化とは「周囲との円滑なコミュニケーション」

Topics1:難聴を自覚したきっかけは「家族や友人との会話」と回答した方が約7割

聞き取りが不安定だと感じたり周囲の方から指摘を受けた方が全体の83%で、そのうち家族や友人との会話で聞こえに関して不安を感じたり指摘を受けた方が全体の69%という結果になりました。続いて騒がしい環境での会話が57.9%、大人数での会話が36.1%、その他と回答した方の中では「テレビの音が聞こえにくくなった」が最も多い回答でした。他にも「病院で名前を呼ばれた時」や「電話口の声が聞き取りにくくなった」、「会議中の協議内容が聞き取れない」、「リモート会議の音声」など、他者とのコミュニケーションによって難聴を自覚するシニアが多く見受けられました。

Topics2:難聴を感じているシニアの補聴器所有率は約18%に対し、将来補聴器をつけたいと回答した若年層は83%

一般社団法人日本補聴器工業会の調査結果によると、難聴を感じている65歳以上のシニアの補聴器所有率は約18%(“Source: Anovum – JapanTrak 2022”)に対し、若年層に「自身が将来聞こえにくくなった際に補聴器をつけることに抵抗はあるか?」と聞いたところ83%が「いいえ」と回答した。聞こえに不安を感じているものの、様々な理由から補聴器を着けていないシニアと若年層の補聴器に対するポジティブな印象にギャップが生じていることが分かりました。

Topics3:補聴器はかっこ悪いものではない!若年層が持つ補聴器のイメージとのギャップが発覚

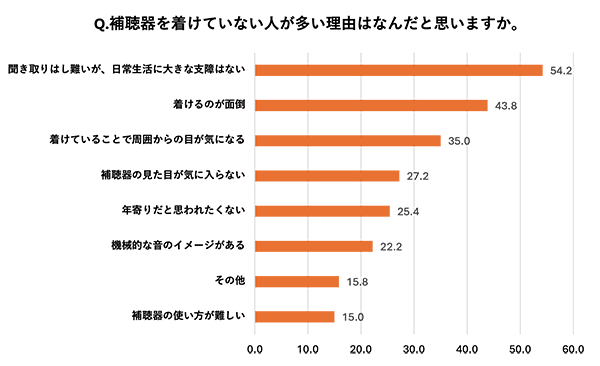

補聴器を着けていない理由として最も多く挙げられたのが「聞き取りはし難いが、日常生活に大きな支障はない」という回答でした。本人は聞こえにくいことを自覚してはいるものの、日常生活を送れていることから大きな支障がないと感じているのではないでしょうか。また、「着けていることで周囲からの目が気になる」や「補聴器の見た目が気に入らない」、「年寄りだと思われたくない」といった“見た目”に関するネガティブなシニアが多数でした。

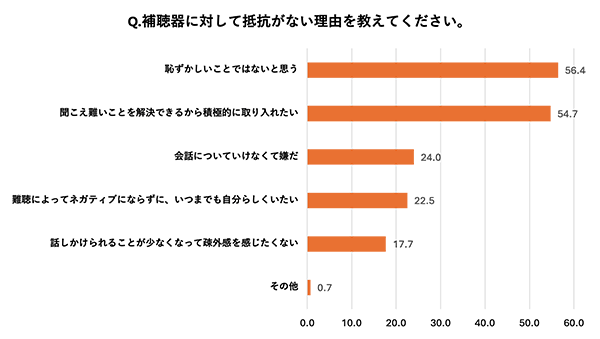

一方、若年層はそもそも「恥ずかしいことではないと思う」という意見が最も多数でした。続いて多い「聞こえ難いことを解決できるから積極的に取り入れたい」という回答に対しては、実際にコメントでも「目が悪くなったらメガネをかけることと同じで、耳が悪くなったら補聴器を着けることが自然なことだと思う」などの意見が多く見受けられ、若年層にとってはありのままの自分らしく生活するために悪くなったらその部分を補うツールを使用することは当たり前だと感じているようでした。

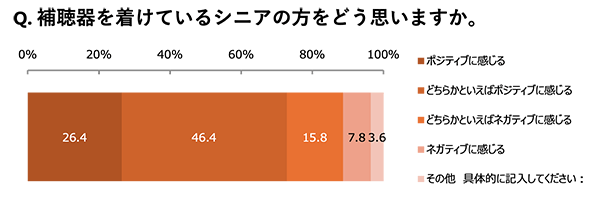

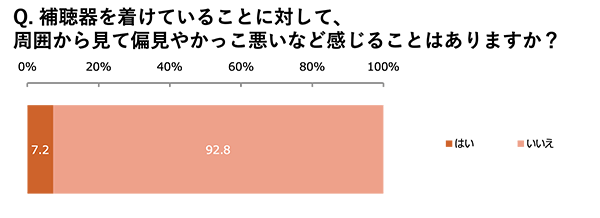

補聴器を着けてるシニアに対して、若年層の約73%がポジティブに思っていました。また、シニアが感じている“見た目”に対するネガティブなイメージに対して、若年層の約93%が偏見やかっこ悪いと感じていないことが分かります。

身近に難聴者がいる若年層からは「聞こえなくて困るなら補聴器をつけた方がいいし、話し手も聞き手も気分よく話せると思う」「耳が遠いから大きい声で話してと言われると、補聴器を付ければいいのにと思う。」など、コミュニケーションに関する意見や、「年を取ると新しいこと、ものにチャレンジしない人が多いので、補聴器をしていると頑固ではない、柔軟性があると好印象。」など、補聴器を着けるシニアはむしろかっこいいといった意見が見受けられました。

シニアと若年層がコミュニケーションを取る場合、若年層側からはシニアが補聴器装用することをほとんど気にしていない、むしろ補聴器着用に対する推奨の声が大きく、円滑なコミュニケーションを取りたいから補聴器を着けて欲しいと思っていることが分かりました。

Topics4:聴力を取り戻すことで生まれる変化とは「周囲との円滑なコミュニケーション」

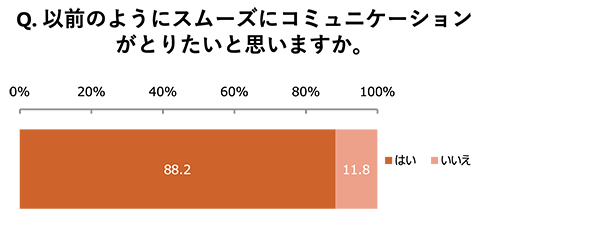

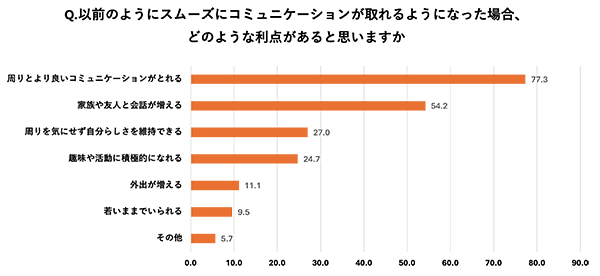

聞こえに不安を感じていて、以前のようにスムーズなコミュニケーションがとりたいと思っているシニアは全体の約88%でした。また、以前のように聞こえに不安を感じなくなった場合、「周りとより良いコミュニケーションが取れる」や「家族や友人との会話が増える」など、“コミュニケーション”に関する期待が高い結果となりました。

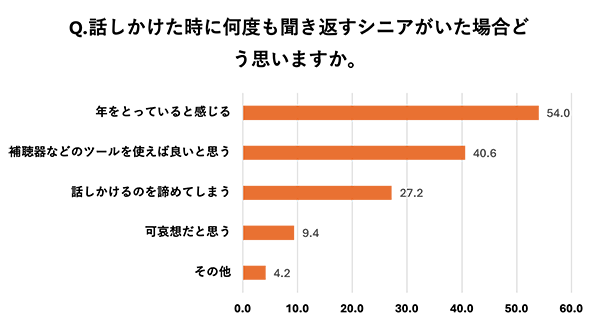

若年層からは「何回も聞き返されると話しかけるのを諦めてしまう」といったネガティブな意見があり、また、シニアからも「聞き返す必要がなくなる(いつも指摘されて嫌な気持ちになる)」や「話し相手に申し訳ないと感じなくなる」といった声もあり、補聴器を着けることで周囲の人とのコミュニケーションが円滑になる可能性を感じていることが分かります。

「周りを気にせず自分らしさを維持できる」や「趣味や活動に積極的になれる」といった、自身の人生の豊かさに対する高い期待もありました。若年層の「聴力を補って過ごすことでできるだけ若い時との差がなく過ごせるのは良いことだと思う」という前向きなコメントにもある通り、聞こえを補うことで「ありのままの自分」として過ごすことができます。「ありのままの自分」を大事にしたい若年層は、補聴器という「聞こえを補うツール」によって聞こえに関するストレスを改善し、自分らしく豊かな生活を送りたいと思っていることが分かりました。

難聴が日常生活に及ぼす影響、病気との関係

東京みみ・はな・のどサージクリニック(東京都多摩市)の市村恵一医師は今回の調査について次のようにコメントしています。

個人差はありますが、誰でも年齢を重ねると「きこえ」の力が落ちるのは自然なことです。ですが、年のせいにして「きこえ」が悪くなるのを放置していると、だんだん日常生活に支障が出てきます。調査結果にもあった通り、周りの人とコミュニケーションがうまく取れず、自宅に引きこもってしまうケースもあります。きこえるということは、人とのつながりを感じ、生活の質を保つとともに自分らしく生きていくために重要なことです。

WHO(世界保健機関)でも「難聴が認知症発症の最も大きな要因である」と報告しています。耳に入る音情報は聴神経を介して脳に届いて初めて理解されます。耳から情報をたくさん入れて、脳を活性化させ、「難聴→孤独→うつ→認知症」という流れを断ち切ることが重要です。

そして、この流れを断ち切るためのツールが「補聴器」なのですが、補聴器に関しては、とても多くの誤解があるように感じています。「補聴器=高齢者が使うもの」というイメージを変え、補聴器は落ちてきた「きこえ」を補うための手段として使う便利な道具だということを伝えたいです。

補聴器は「アンチエイジング・ツール」

難聴による不便さは早めの補聴器の装用や日常生活の見直しで改善することができます。補聴器を着けて適切な「きこえ」を維持して脳を活性化し、周りの人とのコミュニケーションを楽しむことで認知機能の低下を緩やかにし、認知症の発症を予防したり発症を遅らせたりする可能性があるのです。

聴力の低下は病気だけでなく、コミュニケーションやメンタルヘルスなど様々な問題と関わっています。「きこえを良くすること」が、体と心と脳のアンチエイジングに繋がると捉えています。言い換えれば、補聴器はいつまでも若々しく健康的に過ごすためのアンチエイジング・ツールなのです。

今の若年層はSNSでの繫がりにみるように、人との繋がりに極めて敏感になっていて、仲間はずれになることを恐れている傾向があるように思います。そういう意味からも、補聴器を使って他の人との結びつきを維持したいという意識が高いことは容易に納得できます。また、若年層がデザイン性の高いイヤホンやヘッドホンで音楽を楽しむ、自己実現のための語学学習に励む等、音響ツールを用いて聴覚活動するのを目にすることは珍しいことではなくなりました。

それに対して高齢者層は、周囲の目を気にして育った世代で、補聴器の装用はできれば隠していたいと思うのは自然だと思います。しかし、この世代にも次第に変化が出てきており、若者が耳に着けているイヤホンの形の補聴器が欲しいという方も現れています。

補聴器を着けて一番良いのは、それまで「努力しながら聞く」「聞き取るだけで精一杯」という状態から解放され、「楽に聞く」「聞いて楽しむ」ことになり、余分な負荷から解放され、脳の活動に余裕が生まれることでしょう。相手の問いかけに時をおかずに反応ができ、聞きながら自分からの発案も提供できるようになり、さらには、対人関係の改善で孤独やうつから解放されるとともに、認知活動を維持することにもつながるでしょう。

詳しくは下記外部リンクよりご覧下さい。

(文頭画像はイメージ、文中画像はプレスリリースより)

▼外部リンク

「補聴器をつけることに対する意識」アンケート調査レポート、GNヒアリングジャパン株式会社

- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」

- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!

- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?

- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント

- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア

- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催

- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・

- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。

- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい

- ユッキー先生の認知症コラム:第3回 物忘れが心配、認知症を予防するには・・・(その1)