「シニア世代とその子世代の健康意識に関する調査」結果を発表

筋力低下対策の必要性が明らかに

株式会社ニッスイ(東京都港区)は、シニア世代(60~70歳代)とその子世代のそれぞれの健康意識を探るため、別居する親をもつ全国の男女500名(平均年齢40.8歳)を対象に、「親の健康と自身の健康意識に関する調査」を実施しました。本調査では、親の老いを感じていることやその健康状態で心配なこと、子世代のフレイルへの認知状況や、今後に対する不安などをWEBによるアンケート調査を行いました。

【調査概要】

・調査方法:WEBアンケート調査

・調査テーマ:親の健康と自身の健康意識

・調査対象者:別居する60~70歳代の親をもつ全国の男女計500名(年末年始に帰省した人)

・調査期間:2025年1月21~23

8割以上の子世代が親の老いを感じている

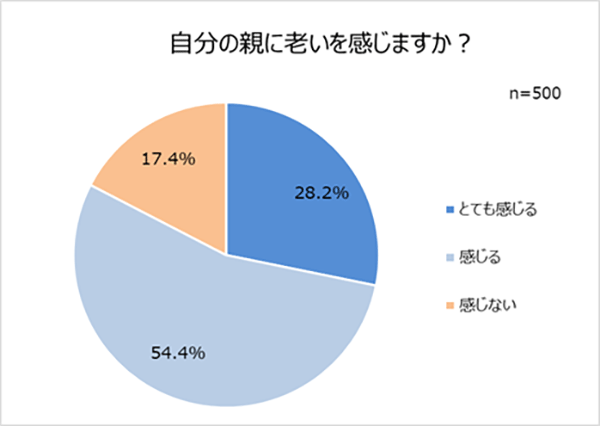

親の老いを感じている子世代は、約3割が「とても感じる」、約5割が「感じる」、合計8割以上となりました。

帰省の頻度は、「1か月に1回」が3割以上で最多

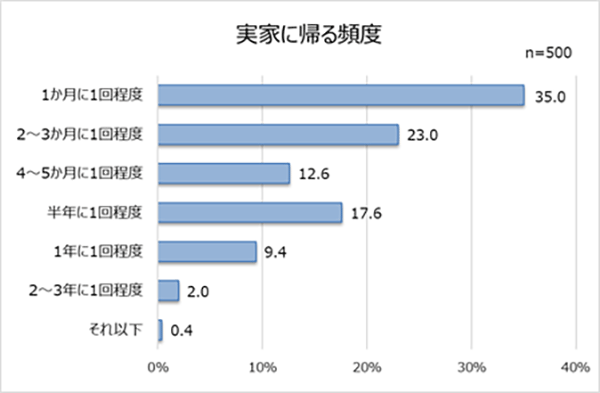

年末年始に帰省した人に帰省頻度について調査したところ、「1か月に1回程度」が最も多く、3割以上の人が回答しました。一方「半年に1回程度」と回答した人を含む帰省頻度がそれ以下の人は約3割いることが分かりました。

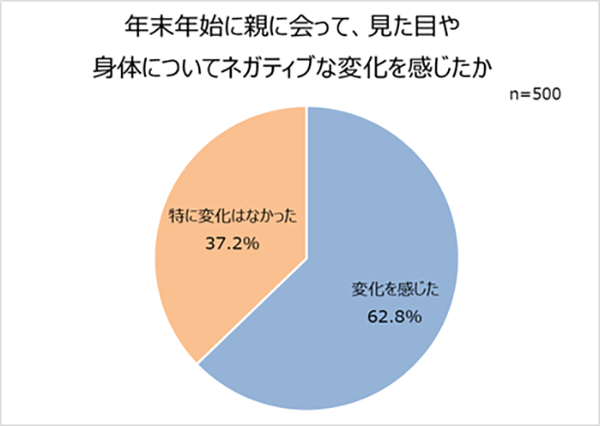

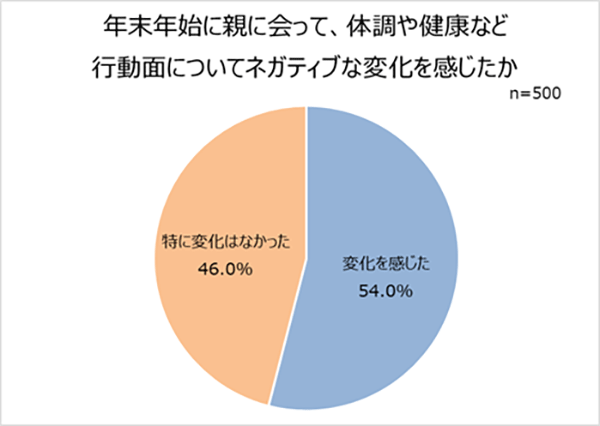

また、年末年始に帰省して親に会った際に、親に対して感じた変化については、見た目や身体についてネガティブな変化を感じた人は6割以上いました。具体的には「白髪が増えた」、「顔のしわ・たるみが増えた」、「体が小さくなった」などの意見があり、体調や健康など行動面においても、半数以上の人がネガティブな変化を感じています。具体的には「動作が遅くなった」、「歩くのが遅くなった」、「体のどこかが痛いと言うようになった」と3割以上の人が回答しました。

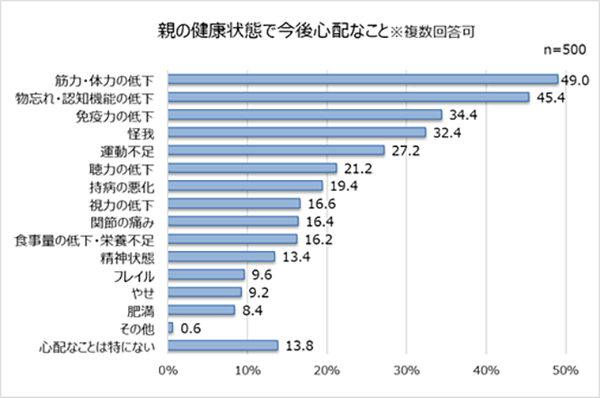

子世代の約半数が親の「筋力・体力の低下」が今後心配と回答

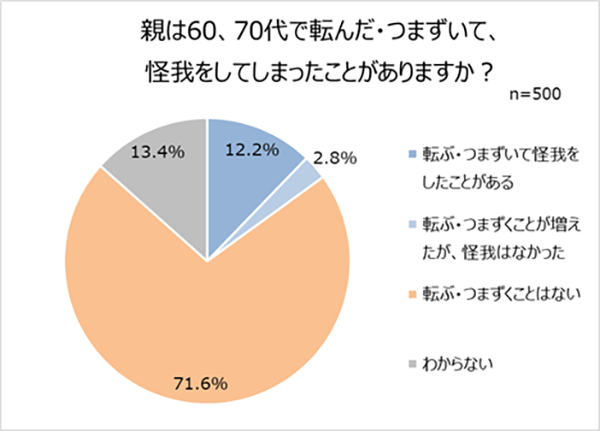

親の健康状態で今後心配なこととして、「筋力・体力の低下」と回答した子世代は約半数で最多、次いで「物忘れ・認知機能の低下」「免疫力の低下」が挙げられました。転んだりつまずいたりすることは、筋力(速筋)の低下が一因にもなっているといわれますが、実際に親が60~70歳代で「転ぶ・つまずいて怪我をしたことがある」という人は1割程度でした。しかし、今後加齢によって筋力が低下すると転倒などのリスクが高まることが懸念されます。

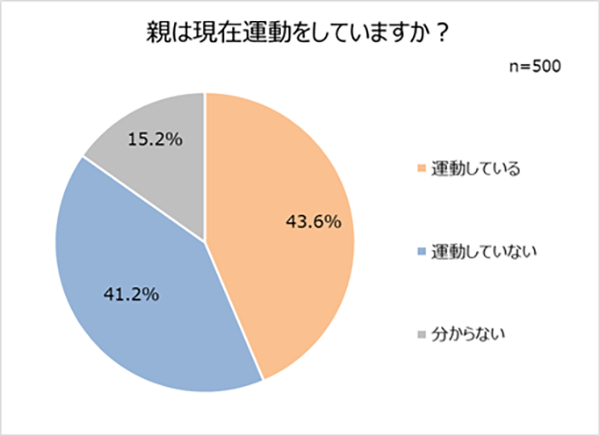

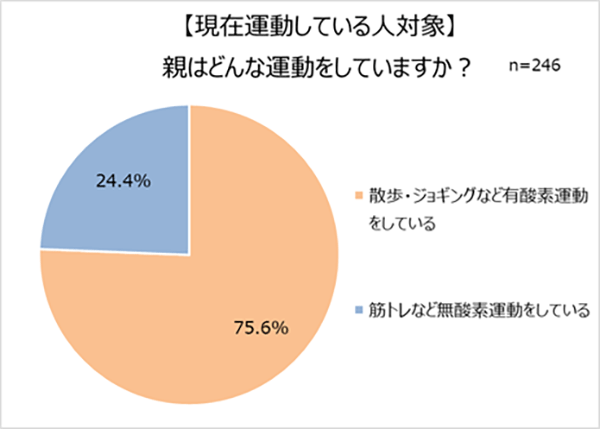

約半数の親に運動習慣があり、多数派は有酸素運動

親が「運動している」と回答した子世代は約半数。そのうち7割以上が散歩・ジョギングなどの有酸素運動を実施、一方で筋トレなど無酸素運動の実施は少数派の約2割でした。

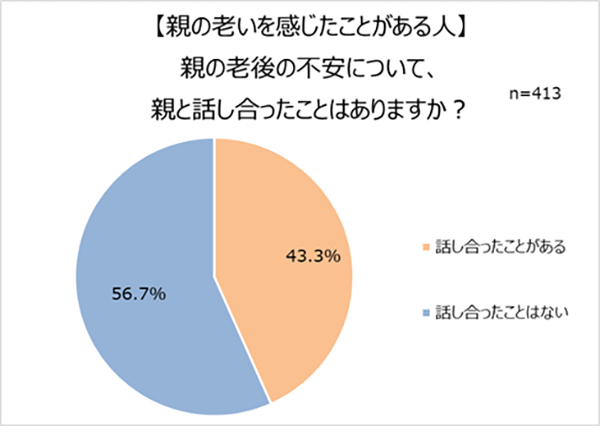

半数以上は親と老後について「話し合ったことはない」

自分の親に老いを感じている人の中で、親と老後について「話し合ったことはない」人は半数以上いることが分かりました。その理由を聞くと、「親はまだ元気だから」、「何から話せばよいか分からないから」とそれぞれ3人に1人の人が回答しました。話す必要はあると思っていても話し合えていない人がいることがうかがえます。

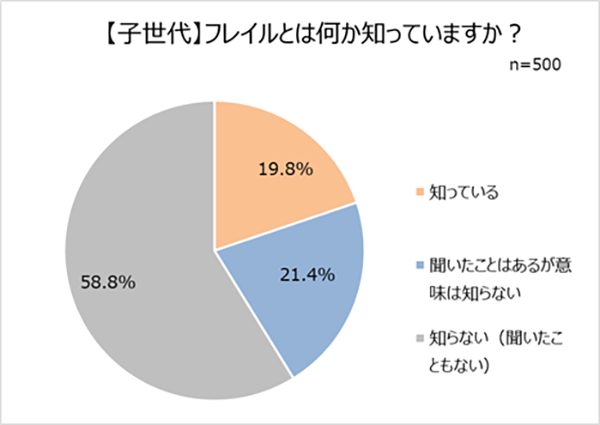

子世代のフレイルの認知度は2割未満、約6割が認識せず

筋肉の減少は転倒リスクだけでなく、フレイルに繋がってしまう一因にもなります。フレイルとは、健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が2014年に提唱した概念です。加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現しますが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態といわれています。

このフレイルについて子世代の認知度を調査したところ、「知っている」と回答した人は2割未満で、「フレイルは聞いたことはあるが意味は知らない」、「知らない(聞いたこともない)」と回答した人は約8割でした。

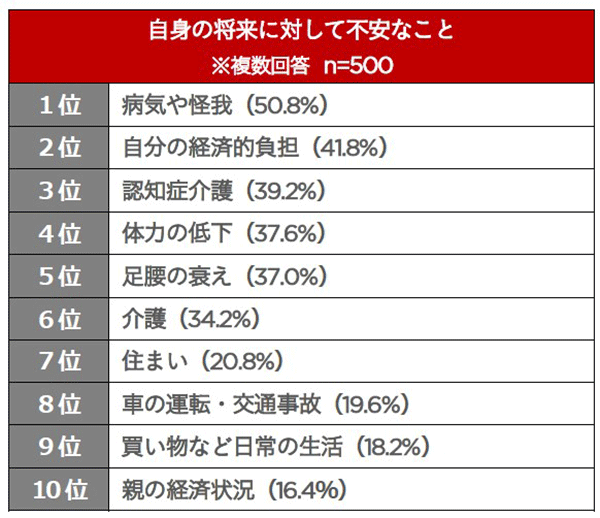

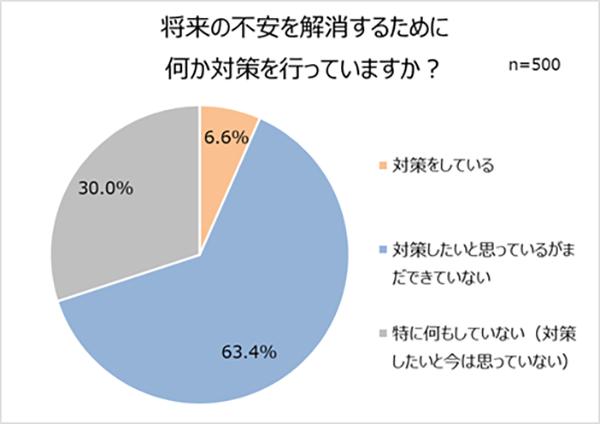

子世代の8割以上が自身の健康面の将来に不安

自身の健康面の将来について「不安に思うことは特にない」とする子世代は約2割、8割以上の人が何かしらの不安を抱えています。その中で約半数が「病気やけが」と回答、続いて「自分の経済的負担」、「認知症介護」がそれぞれ約4割という結果になりました。しかしそれらへの対策を講じている人は1割に満たず、大多数は対策ができていない状態にあることが分かりました。

調査結果

本調査によって、8割以上の子世代が自身の親に老いを感じており、約半数が親の「筋力・体力の低下」を心配していることがわかりました。親世代は健康のために約半数が有酸素運動をしていますが、筋トレなどの無酸素運動を取り入れている親世代は2割程度にとどまり、筋トレによって鍛えられる速筋の衰えにより転倒リスクやフレイルに繋がる可能性があります。また、子世代の帰省の頻度は、「半年に1回」以下が3割で、親と老後について「話し合ったことはない」という人も半数以上と、コミュニケーションが十分にとれていない現状が明らかになりました。

子自身も、「病気や怪我」などの将来の不安へを抱えている人が多くいる中で、「フレイル」の認知度は2割未満と低く、不安を解消する対策はできていない傾向にあることがわかりました。

(文頭画像はイメージ、文中画像はプレスリリースより)

▼外部リンク

「シニア世代とその子世代の健康意識に関する調査」結果を発表

- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」

- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!

- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?

- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント

- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア

- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催

- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・

- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。

- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい

- ユッキー先生の認知症コラム:第3回 物忘れが心配、認知症を予防するには・・・(その1)