九州大、神経幹細胞が変化するメカニズムを明らかに

2017年10月20日

学習記憶・認知機能改善に向け、飛躍的な医療発展に期待

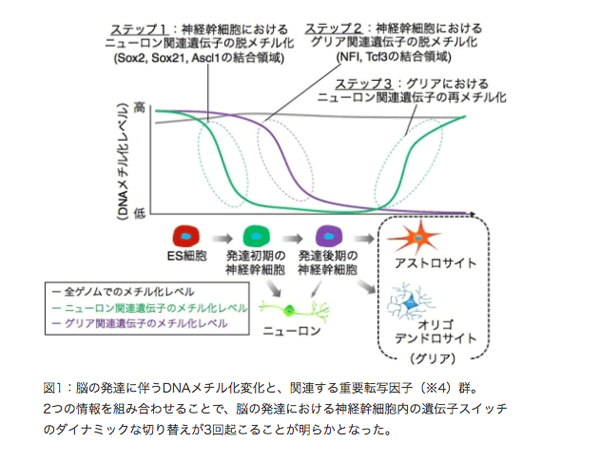

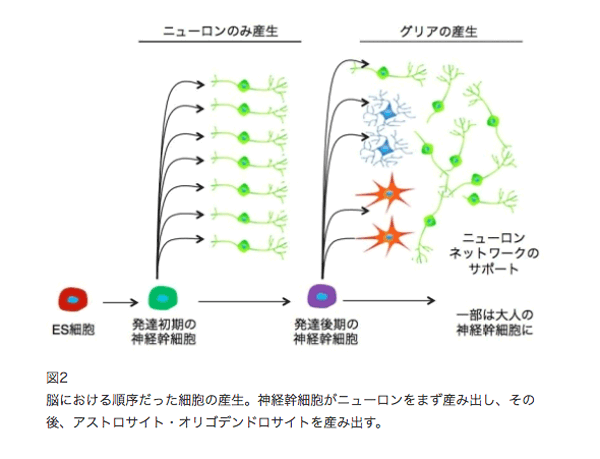

九州大学大学院医学研究院は、脳・神経系を構成する主要な細胞を産み出す「神経幹細胞」の性質が変化するメカニズムを解明しました。学習記憶能力や認知機能をゲノムから根本的に制御する基礎を明らかにしたものであり、これにより、今後の分子標的医療へ向けた飛躍的な発展が期待されます。

長らく神経幹細胞は幼いうちに消えてしまうとされていましたが、近年、大人になっても脳に存在し、学習記憶能力・認知機能の維持などに強く関与していることが分かってきました。ただし、その変化のメカニズムは不明でした。

神経幹細胞が変化する3つのステップ

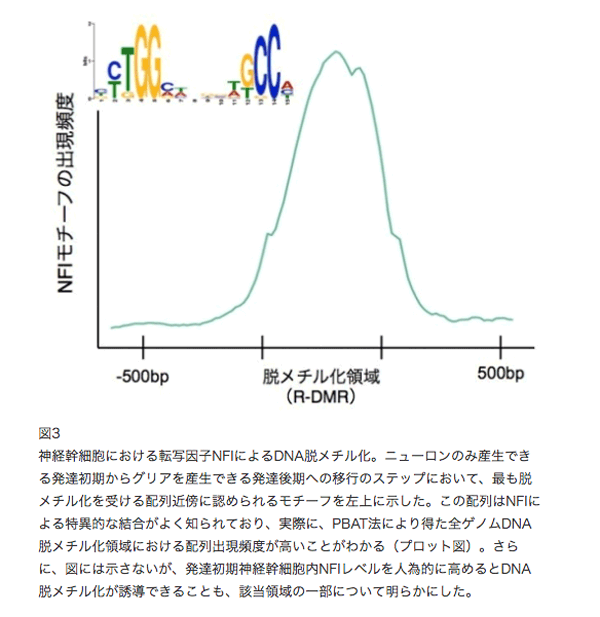

本研究を行なった、同院の佐野坂司特任助教(当時、現:慶應義塾大学医学部助教)・今村拓也准教授・中島欽一教授らのグループは、脳の神経幹細胞が変化する3つのステップ(遺伝子スイッチON・OFFの移り変わり)を網羅的に明らかにすることに成功したものです。研究者は次のようにコメントしています。

神経幹細胞と一口に言っても、実は常に一定の性質を持ち続けているのではなく、状況に応じて日々性質を変えています。そのメカニズムの解明を、生涯にわたって存在する神経幹細胞の制御に役立てていきたいと考えています。

(本文画像はプレスリリースより)

▼外部リンク

九州大、ほ乳類神経幹細胞が変化するメカニズムを明らかに〜学習記憶・認知機能改善に向け、飛躍的な医療発展に期待〜

おすすめ記事リンク

- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売

- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」

- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!

- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?

- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント

- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア

- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催

- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・

- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。

- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい

- 岩田淳先生インタビュー:第8回 進むアルツハイマー遺伝子の研究